Sentado sobre o muro, pernas balançando, observa a rua. Com gesto de cinema, muda a aba do boné para trás. A luz do sol confere ao rosto do garoto uma alegoria de pierrô. Camiseta, da bermuda larga sobressaem as pernas compridas balançantes, nervosas sobre o muro. Espera.

O muro não é tão alto. Em pé na calçada, bastou-lhe um impulso para alcançá-lo. Em casa, os irmãos assistem a desenho animado, a mãe prepara o almoço. Seus onze anos parecem pesar-lhe no olhar perdido no fim da rua. Quando pensa na vida, não sabe se pensa na vida. A maturidade não lhe chega a tanto. Olhar fixo na rua lá embaixo muda seu pensar para um prédio em construção, um carro de mão pesado de areia, barro, cimento no movimento de tábua acima, tábua abaixo. Um homem suado, boné do time vermelho e negro, camisa aberta.

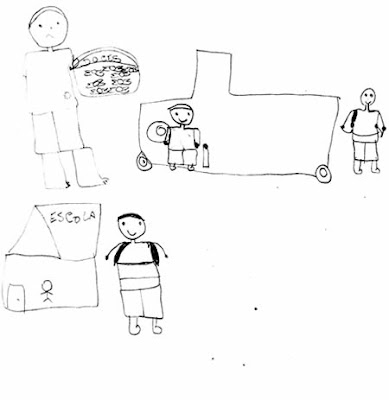

Antes da escola, levava a marmita ao pai. Pegava ônibus, passava por baixo da roleta e se tinha lugar, sentava-se à janela. A cidade é linda, a avenida correndo perto do mar, aquele vento no rosto. Nem se lembrava de casa, de livros, cadernos, queria ser marinheiro e viajar naquele navio. Todos os dias ida e vinda. O pai orgulhoso de ele já andar sozinho, freqüentar a escola para ter um futuro, não quer o filho comendo cimento, respirando cal.

Quando não tinha aula, ficava mais tempo na construção. Com o carrinho que levara, as tábuas eram pistas de corrida; montes de areia, os obstáculos que faziam o carro voar; as telhas, escuros túneis. O amigo do pai lhe dera um carrão com controle remoto e a brincadeira se tornara melhor. Fazia aquela miniatura de ferrari correr, bater, dá ré com velocidade, girando pra lá e pra cá. Esquecia o mar e sonhava-se piloto de Fórmula 1.

O pai trabalha até o meio-dia do sábado. Domingo é dia de praia, tão perto que vão de bicicleta, sol queimando, pelada na beira d'água, ginga com tapioca. O amigo do pai compra picolé, pipoca, brinca n'água no meio das crianças. É cheio de moda, em todas passa bronzeador sob as graças do pai que manga do colega sem filhos.

Sentado no caixote observava o pai comer da marmita, quando começou a se sentir mal, correndo pra trás dos tapumes. Foi aqueles pastéis, tem certeza. O Deda correra, segurando-o, apoiando-lhe a barriga. Além do mal estar, sentiu outra coisa espinhando-lhe as pernas. Ergueu-se rápido e quis correr. Deda o puxara e dissera para não ter medo. Entregou-lhe dinheiro para sarar e nada de contar ao pai que pode perder o emprego. É segredo deles.

Quando entra no ônibus só pensa naquele navio, pois quebrou o carrão que ganhara. Quer ficar perto do pai, mas ele manda-o ao andar de cima com Deda onde a vista é bonita. De lá não vê nada, as pernas querendo derrubá-lo de tanto tremor. No caminho dá a moeda ao mendigo. Na escola não escuta nada que a professora diz, na hora do recreio danou o murro em Pedrinho que veio tirar onda. Vai de castigo, em casa ainda tem mais, a boca fechada, os olhos queimando de sal. É João e Maria perdido na floresta.

Ele diz que não quer ir deixar a marmita, mas a mãe diz que vai e acabou-se a estória. Senta-se à janela e o mar parece chuva forte na calçada. O pai briga pelas notas vermelhas na escola, pedindo que Deda dê conselhos a esse menino que de uma hora pra outra não liga mais pra nada, parece doente, toda noite acorda gritando e nada diz. O amigo pede calma e leva o menino pra conversar nos andaimes, puxa sua cabeça sobre o colo e alisa-lhe os cabelos. Agora vai ser diferente, é só um carinho, depois mal respira sob o peso da mão naufragando. Tosse e vomita. Desce feito bala, cego, surdo. Doído.

O muro não é tão alto. Em pé na calçada, bastou-lhe um impulso para alcançá-lo. Em casa, os irmãos assistem a desenho animado, a mãe prepara o almoço. Seus onze anos parecem pesar-lhe no olhar perdido no fim da rua. Quando pensa na vida, não sabe se pensa na vida. A maturidade não lhe chega a tanto. Olhar fixo na rua lá embaixo muda seu pensar para um prédio em construção, um carro de mão pesado de areia, barro, cimento no movimento de tábua acima, tábua abaixo. Um homem suado, boné do time vermelho e negro, camisa aberta.

Antes da escola, levava a marmita ao pai. Pegava ônibus, passava por baixo da roleta e se tinha lugar, sentava-se à janela. A cidade é linda, a avenida correndo perto do mar, aquele vento no rosto. Nem se lembrava de casa, de livros, cadernos, queria ser marinheiro e viajar naquele navio. Todos os dias ida e vinda. O pai orgulhoso de ele já andar sozinho, freqüentar a escola para ter um futuro, não quer o filho comendo cimento, respirando cal.

Quando não tinha aula, ficava mais tempo na construção. Com o carrinho que levara, as tábuas eram pistas de corrida; montes de areia, os obstáculos que faziam o carro voar; as telhas, escuros túneis. O amigo do pai lhe dera um carrão com controle remoto e a brincadeira se tornara melhor. Fazia aquela miniatura de ferrari correr, bater, dá ré com velocidade, girando pra lá e pra cá. Esquecia o mar e sonhava-se piloto de Fórmula 1.

O pai trabalha até o meio-dia do sábado. Domingo é dia de praia, tão perto que vão de bicicleta, sol queimando, pelada na beira d'água, ginga com tapioca. O amigo do pai compra picolé, pipoca, brinca n'água no meio das crianças. É cheio de moda, em todas passa bronzeador sob as graças do pai que manga do colega sem filhos.

Sentado no caixote observava o pai comer da marmita, quando começou a se sentir mal, correndo pra trás dos tapumes. Foi aqueles pastéis, tem certeza. O Deda correra, segurando-o, apoiando-lhe a barriga. Além do mal estar, sentiu outra coisa espinhando-lhe as pernas. Ergueu-se rápido e quis correr. Deda o puxara e dissera para não ter medo. Entregou-lhe dinheiro para sarar e nada de contar ao pai que pode perder o emprego. É segredo deles.

Quando entra no ônibus só pensa naquele navio, pois quebrou o carrão que ganhara. Quer ficar perto do pai, mas ele manda-o ao andar de cima com Deda onde a vista é bonita. De lá não vê nada, as pernas querendo derrubá-lo de tanto tremor. No caminho dá a moeda ao mendigo. Na escola não escuta nada que a professora diz, na hora do recreio danou o murro em Pedrinho que veio tirar onda. Vai de castigo, em casa ainda tem mais, a boca fechada, os olhos queimando de sal. É João e Maria perdido na floresta.

Ele diz que não quer ir deixar a marmita, mas a mãe diz que vai e acabou-se a estória. Senta-se à janela e o mar parece chuva forte na calçada. O pai briga pelas notas vermelhas na escola, pedindo que Deda dê conselhos a esse menino que de uma hora pra outra não liga mais pra nada, parece doente, toda noite acorda gritando e nada diz. O amigo pede calma e leva o menino pra conversar nos andaimes, puxa sua cabeça sobre o colo e alisa-lhe os cabelos. Agora vai ser diferente, é só um carinho, depois mal respira sob o peso da mão naufragando. Tosse e vomita. Desce feito bala, cego, surdo. Doído.

É domingo, dia de praia. Espera. Com gesto de cinema, pula do muro ao ver subindo a rua um homem suado, boné do time vermelho e negro, camisa aberta. Corre, corre, dobra na segunda esquina e entra. O que lhe fizeram tem um nome difícil, ele viu ontem na reportagem da televisão, mas não esqueceu e chega com ele na ponta da língua na frente do polícia.